水循環の明るい水来(みらい)へ「総合治水から流域治水へ」

わが国の河川管理は、洪水・高潮などの水害や地すべり・土石流・急傾斜地崩壊などの土砂災害から

人間の生命・財産・生活を守るために、水系一貫型の治水事業を基本として、進められてきました。

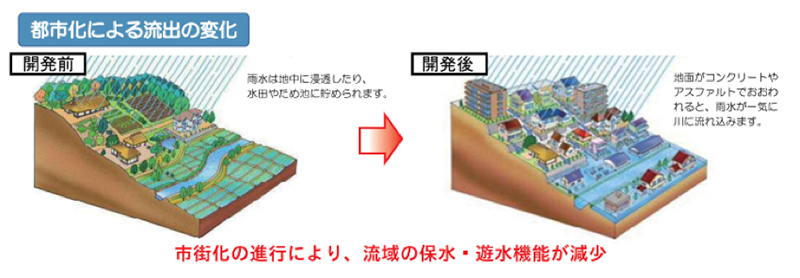

昭和50年代に入り、高度経済成長期の産物として、都市の人口集中が著しく、

人口の密集した大都市の河川流域では、密集した家屋、建物の屋根、舗装された道路など

雨が浸透しにくい面積が増大したことに伴い、大雨が降ると雨が一気に河川に流れ込み、

河川の流下能力を超える洪水流量が発生する危険性が高まってきました(図1)。

図1 都市化の進行による洪水・浸水危険度の増大

出典:国土交通省関東地方整備局ホームページ

(https://www.ktr.mlit.go.jp/ktr_content/content/000643589.pdf)

これら人口密集地域では、堤防嵩上げ、河道の掘削・拡幅、遊水地・放水路の建設などの

従来の治水方式では、用地・建設費の確保が難しく、事業化が困難になっていました。

そのような状況に鑑み、昭和52年(1977年)、河川審議会は、

旧建設省(現国土交通省)への答申1)の中で都市河川流域における総合的な治水対策の

必要性を指摘しました。

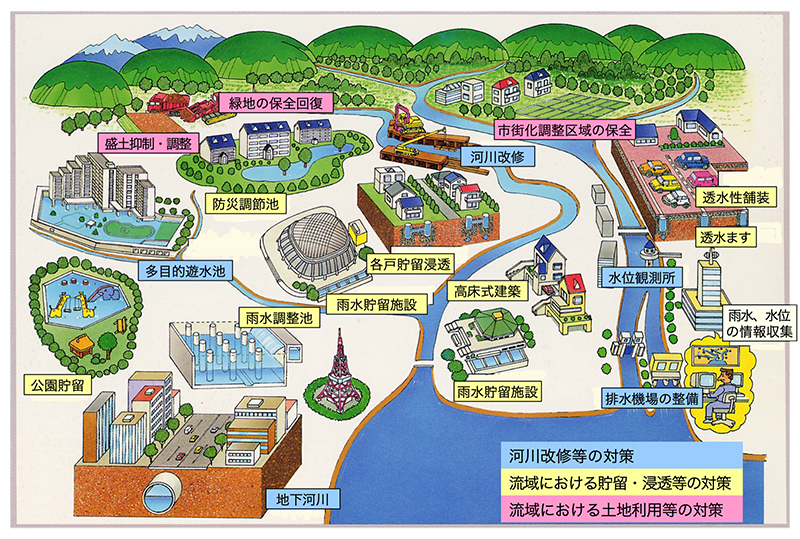

すなわち、流域内に面的に分散した様々な設置可能場所を見つけて、

雨水貯留浸透施設を普及させる必要があるとの見解です。

従来の河道に沿った線的な河川対策には限界があるとの認識から、

面的に取り組む総合治水が打ち出されて40年以上が経過した訳ですが、

その間、都市部の面的な排水整備を扱う下水道管理者と治水を扱う河川管理者の連携、

大規模な開発行為に対する貯留浸透施設設置の義務化など、重要な施策の展開が行われてきました。

にもかかわらず、気候変動の影響か、近年の雨の降り方は局所的かつ

高強度の傾向にあり、令和元年東日本台風、令和2年7月豪雨による甚大な被害など、従来にも増して

治水対策の必要性が高まっています。

このような状況に鑑み、流域全体で水害を軽減させる治水対策「流域治水」への転換が進められることとなりました。

総合治水と流域治水は、表現は変わっていても、本質的な考え方は同じと考えて良いと思われます。

都市部を中心に展開してきた総合治水に対し、流域治水では都市部以外の地域にも対象を拡大している点が

異なると考えられます。

図2に総合治水対策のイメージ図を示しますが、流域治水にも通じる図と考えられます。

(公社)雨水貯留浸透技術協会資料より引用)

図2 総合治水対策のイメージ

国土交通省では、各一級水系において、国、流域自治体、企業等からなる流域治水協議会にて議論を進め、

令和3年3月30日に全国109全ての一級水系などにて重点的に実施する治水対策の全体像を取りまとめ、

「流域治水プロジェクト」として、全国一斉に公表しました。

(参考資料)

河川審議会:総合的な治水対策の推進方策についての中間答申, 1977